https://wissenschaft-und-frieden.de/wp-content/uploads/2023/11/AI-Poster-2023-11-15.png

7016

4961

Redaktion W&F

/wp-content/uploads/2021/06/WuF-Logo-web.svg

Redaktion W&F2023-11-03 09:55:482023-11-03 09:55:49W&F veranstaltet: AI and Nuclear War Risk – 15.11.23 – online

https://wissenschaft-und-frieden.de/wp-content/uploads/2023/11/AI-Poster-2023-11-15.png

7016

4961

Redaktion W&F

/wp-content/uploads/2021/06/WuF-Logo-web.svg

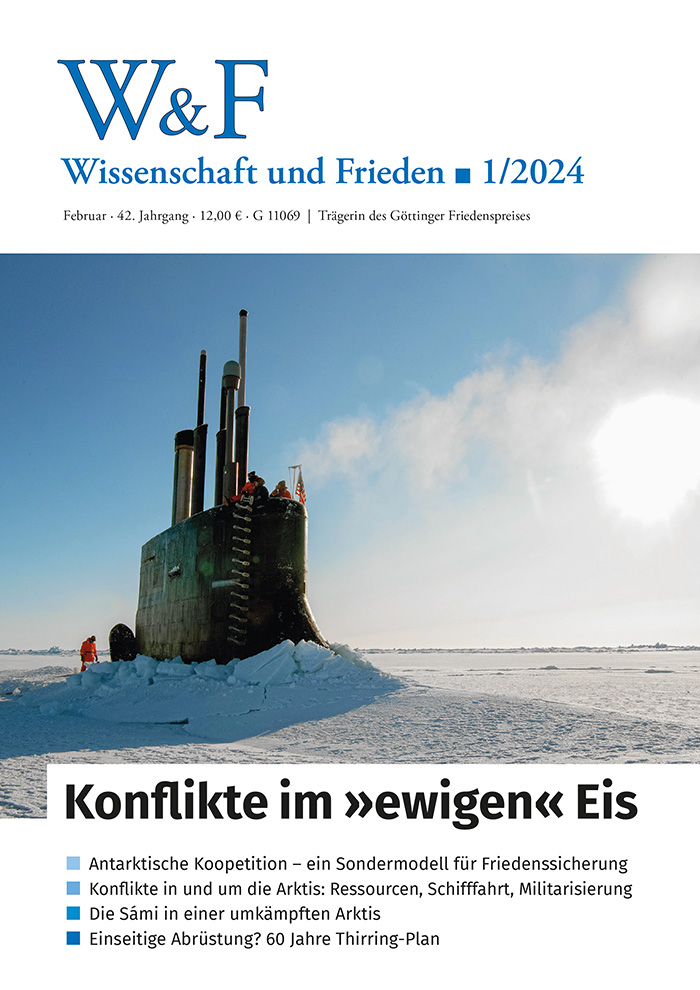

Redaktion W&F2023-11-03 09:55:482023-11-03 09:55:49W&F veranstaltet: AI and Nuclear War Risk – 15.11.23 – onlineDie kalten, weit entlegen scheinenden Pole der Welt sind oft genug ein Bild für Einklang, Harmonie und Frieden. Die Polarregionen zeichnen sich dabei gleichermaßen durch ihre ökologische Fragilität und globale Bedeutung aus.

Trotz ihrer Kälte sind sie Brennpunkte der Weltpolitik, an denen sich geopolitische Interessen, Ressourcengewinnung und Umweltschutz überschneiden. Daher ist hier eine gut koordinierte kooperative Regierungsführung mehr als dringlich, um eine Ausweitung von Streitigkeiten oder gar eskalierende Gewalt zu vermeiden.

W&F 1/24 thematisiert die unterschiedlichen Konfliktdimensionen in Arktis und Antarktis und setzt vorsichtige erste Impulse für künftige Friedenssicherung in den Polarregionen.

Mit Beiträgen von Liliane Nkunzimana, Verena Mühlberger und Jürgen Scheffran, Henry Lesman, Christoph Humrich, Rene Urueña, Cornelia Lüdecke, Patrick Glamm und weiteren

Die kalten, weit entlegen scheinenden Pole der Welt sind oft genug ein Bild für Einklang, Harmonie und Frieden. Trotz ihrer Kälte sind sie Brennpunkte der Weltpolitik, an denen sich geopolitische Interessen, Ressourcengewinnung und Umweltschutz überschneiden. Daher ist hier gut koordinierte kooperative Regierungsführung dringlich, um eine Ausweitung von Streitigkeiten oder gar eskalierende Gewalt zu vermeiden

Die Polarregionen der Erde befinden sich in einem tiefgreifenden Wande, sie sind von der globalen Erwärmung besonders betroffen. Trotz der heutigen Polykrise muss die Zusammenarbeit in den Polargebieten fortgesetzt und einer geopolitischen Polarisierung entgegengewirkt werden,

schreiben einleitend Jürgen Scheffran und Verena Mühlberger

Die Selbstverwaltung der Sámi ist in allen arktischen Staaten seit langem umkämpft, so auch in Finnland. In den geopolitischen Turbulenzen seit dem Ukraine-Krieg schließen sich zudem für die Sámi wertvolle internationale Räume für Zusammenarbeit und Beteiligung – mit drastischen Konsequenzen.

von Rene Urueña

Die Antarktis wird oft als das friedliche Gegenstück zu einer konfliktträchtigen Weltpolitik und als Vorbild für internationale Kooperation angeführt. Dabei handelt es sich aber um ein oberflächliches Zerrbild. Eine nüchterne Rückbesinnung auf die »Antarktische Koopetition« ist notwendig,

analysiert Patrick Flamm

Deutsche Rüstungsexporte boomen – aber so ganz genau ist der Öffentlichkeit oft nicht klar, was und warum von welchem Unternehmen wohin exportiert wird. Es wird vielmehr eine emotionale und oft erstaunlich faktenfreie Diskussion im öffentlichen Raum geführt, weshalb »deutsche Tabus« fallen müssten. Dabei gibt es an der derzeitigen Praxis von Rüstungsproduktion und -export viel zu kritisieren: Mangelnde Transparenz, widersprüchliche Exportentscheidungen, undemokratische Entscheidungsverfahren und vieles mehr.

Dieser »Rüstungsexportkontrollatlas« trägt dazu zentrale Fakten zusammen, benennt aktuelle Herausforderungen und Aufgaben einer restriktiveren Rüstungsexportpolitik. Eine gute Argumentationshilfe für all diejenigen, die sich in der Debatte orientieren möchten.

Mit Beiträgen von Andrea Kolling, Anna-Katharina Ferl, Andreas Seifert, Luca Schiewe und Julius-Anton Bussenius, Simone Wisotzki, Jürgen Grässlin, Markus Bayer, Max Mutschler, Michael Brzoska und Anna von Gall.

Über W&F

Wissenschaft & Frieden ist die führende interdisziplinäre Wissenschaftszeitschrift für Friedensforschung, Friedenspolitik und Friedensbewegung. W&F erscheint seit 1983 und publiziert zu friedenspolitischen, militär-strategischen und rüstungstechnischen Fragen, untersucht Gewaltursachen und -verhältnisse und thematisiert Wege und Möglichkeiten zur zivilen Konfliktlösung, zur Wahrung der Menschenrechte und zur Zukunftssicherung.

Gush Shalom

Gush Shalom Credit: wallpapersden.com; unter Verwendung von Bildmaterial von Universal Studios

Credit: wallpapersden.com; unter Verwendung von Bildmaterial von Universal Studios Marut Vanyan

Marut Vanyan Oleksandr Ratushniak/UNDP Ukraine CC-BY-SA

Oleksandr Ratushniak/UNDP Ukraine CC-BY-SA